低周波発振機の製作 PSN製作用超低周波発振から100KHzまでの通常サイン信号発生

低周波発振機と位相計を同一ケースに収めたPSNでSSBをはじめるには便利な計測器です。

|

|

| 標準の低周波発振機として動作。Freqつまみで周波数を変化。 デフォルトは1000Hzで発信。 |

8段80dB設計のPSNデータがメモリーされている。 写真は上列の1段目12.602Hzが発振されている。 |

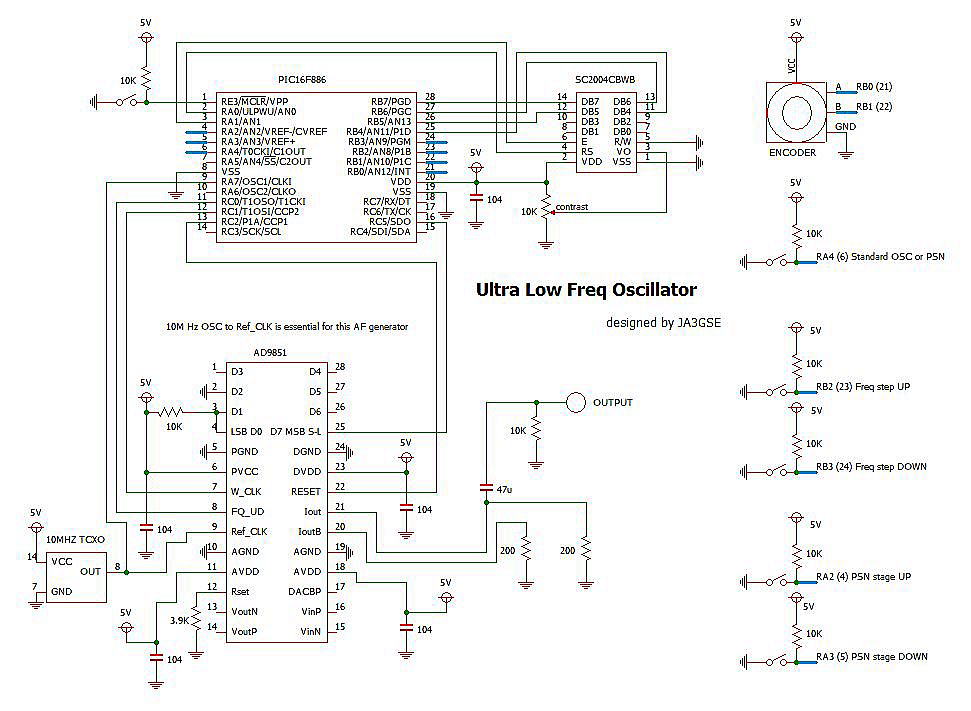

超低周波発振の回路です。(DDS−IC、AD9851を10MHzクロックで動作させます)

製作

- ディスプレイは20×4行の青色バックライト付き、白抜き文字の大変きれいなディスプレイです。(秋月電子)

- PICのプログラムは10MHzを基準としてDDSに信号を送っていますので他の周波数に変更はできません。

周波数精度はクロックに使う10MHz水晶の精度に依存しますが、PSNの周波数分布は相対的なものですから

例えば 12.362Hz が絶対値的に正確である必要はありません。たとえ水晶発振器の絶対値的周波数が10.02MHz

であってもPSNの位相精度が落ちるわけではありません。

ただし、通常の低周波発振器として使用して、例えば 1KHz を精度よく発振させたい場合は GPS などで

ロックされた絶対値的にも基準となる10MHzを使用してください。

- 配線さえ間違わなければとくに調整する箇所はありませんが、ディスプレイのコントラストを決める10KΩのVR

は見やすい明るさに設定してください。

- 【新】 この回路を動かすための制御をマイコンで行います。6段、7段、8段のPSNデータが書き込まれています。

通常の 100KHz 以下の周波数の低周波発信機としても使用できます。RAMの関係で 16F886 には4段のハイブリッド用の

PSNデータは入っていません。個別の位相曲線データーはHAMSTOOLでそれぞれ6段60dB、7段70dB、8段80dBを

指定して「RUN」し、グラフをご参照ください。センター周波数はいずれの場合も350Hzです。

☆PIC16F886に書き込むHEXファイルはここからダウンロードできます(Super_Low_Freq_and_PSN_16F886.zip)。☆

(16/Jan/2016)

- 【新】 上記 16F886 用機能に加えて

フィルターと合わせてSSB信号を作成するいわゆる Hybrid Type のSSB発生方式に合うように 20Hz-450Hz

の範囲でサプレッション-70dBが得られる4段のPSNデータも合わせて書き込みました。

これでPSNソフトの「HAMSTOOL」はPSN作成に関しては無用になるかも知れませんね(?)。

使用する PIC は 18F2320 に変更していますが、16F886とピン位置は全くコンパチブル なのでそのまま差し変え可能です。

☆PIC18F2320に書き込むHEXファイルはここからダウンロードしてください(Super_Low_Freq_and_PSN_18F2320.zip)。☆

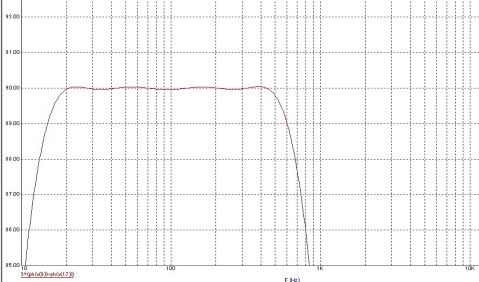

クリスタルフィルターとPSNを組み合わせるハイブリッドタイプに使用する4段PSNの位相曲線は下に示します。(16Jan/2016)

(詳しくはここをクリック 05/18/2020)

操作の仕方

- RA4 (ピン6)を押すたびに1)通常のオーディオ発振機、2)メモリーされたPSNデータ、6段 60dB 350Hzセンター

3)7段 70dB 350Hzセンター、4)8段80dB、350Hzセンター で設計されたPSNデータが交互に表示されます。

PIC18F2320 で作製したものではこれに 5)20-450Hzの範囲の信号を逆サイドサプレッション 70dB で落とす

Hybrid SSB 用のデータが表示されます。

- 通常の低周波発振器として使用する場合は高級なオーディオ発振機

と同様に(?)、0.001Hz単位で周波数を変化できます。

と同様に(?)、0.001Hz単位で周波数を変化できます。

ただし精度は概ね有効数字6桁を目安としてください。例えば 10000.12Hz の場合は0.01Hzの桁の2は多少誤差が出ます。

- Freq step UPまたは DOWN を一回押すごとに 10KHz, 1KHz, 100Hz, 10Hz, 1Hz, 0.1Hz, 0.01Hz, 0.001Hzのように周波数ステップが

変化します。この操作で求める周波数の桁を変化させるわけです。あとはロータリーエンコーダーを回してください。

- PSN stage UP と DOWN の押ボタンは押すたびに上列1段目→上列2段目・・・下列1段目、という風に変化していきます。

DOWNは反対方向です。

|

|

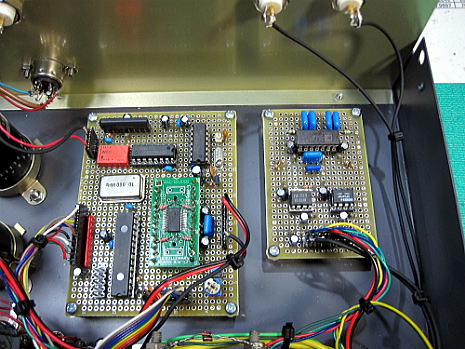

| 内部の配置・配線等です。右上2個のBNCが位相差を測定する入力です。 DDSから奥の方、水晶発振子やロジックIC、TC5081などがあるのは外部 のGPSからロックされた100KHzを入れ絶対値的な周波数を発振する為で す。通常は10MHzのTCXOで十分です。 |

左のDDS発信部と右の位相計の配置です。後面パネルに 見える7ピンソケットは外部への+-12Vの電源供給。 テストすべき AFPSNの オペアンプの電源として使います。 |

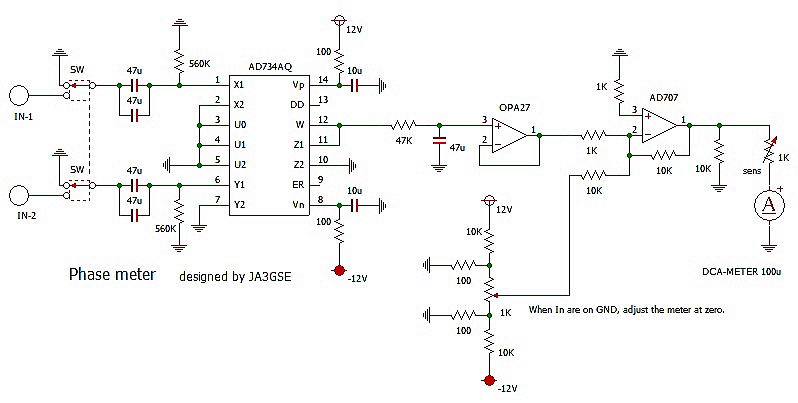

位相計・PHASE METERの製作

上の写真、右側の小さいほうの基板が位相計です。回路図面を示します。

アナログデバイスの AD734AQ という掛算器を使います。IN-1 と IN-2 の位相が90度になると W 出力がゼロボルト

になります。リレーないしトグルスイッチで X1 Y1 は待機時はGNDに落として、VRでメータをゼロアジャストしておきます。計測時

に被測定物がつながり位相が測定されます。入力が 1〜2V あれば0.1度精度で位相が測れます。

47KΩ、47uFのローパスフィルターはこの値周辺が適当かと思います。大きすぎると反応が遅くなり、小さすぎると数Hzの信号測定時に

メータがぶれ過ぎます。またAD734の動作が安定するまでは1〜2時間がかかります。十分 aging(?) してから計測してください。![]()

Copyright© 2014 JA3GSE M.TSUJI All Rights Reserved.